Egon Schiele

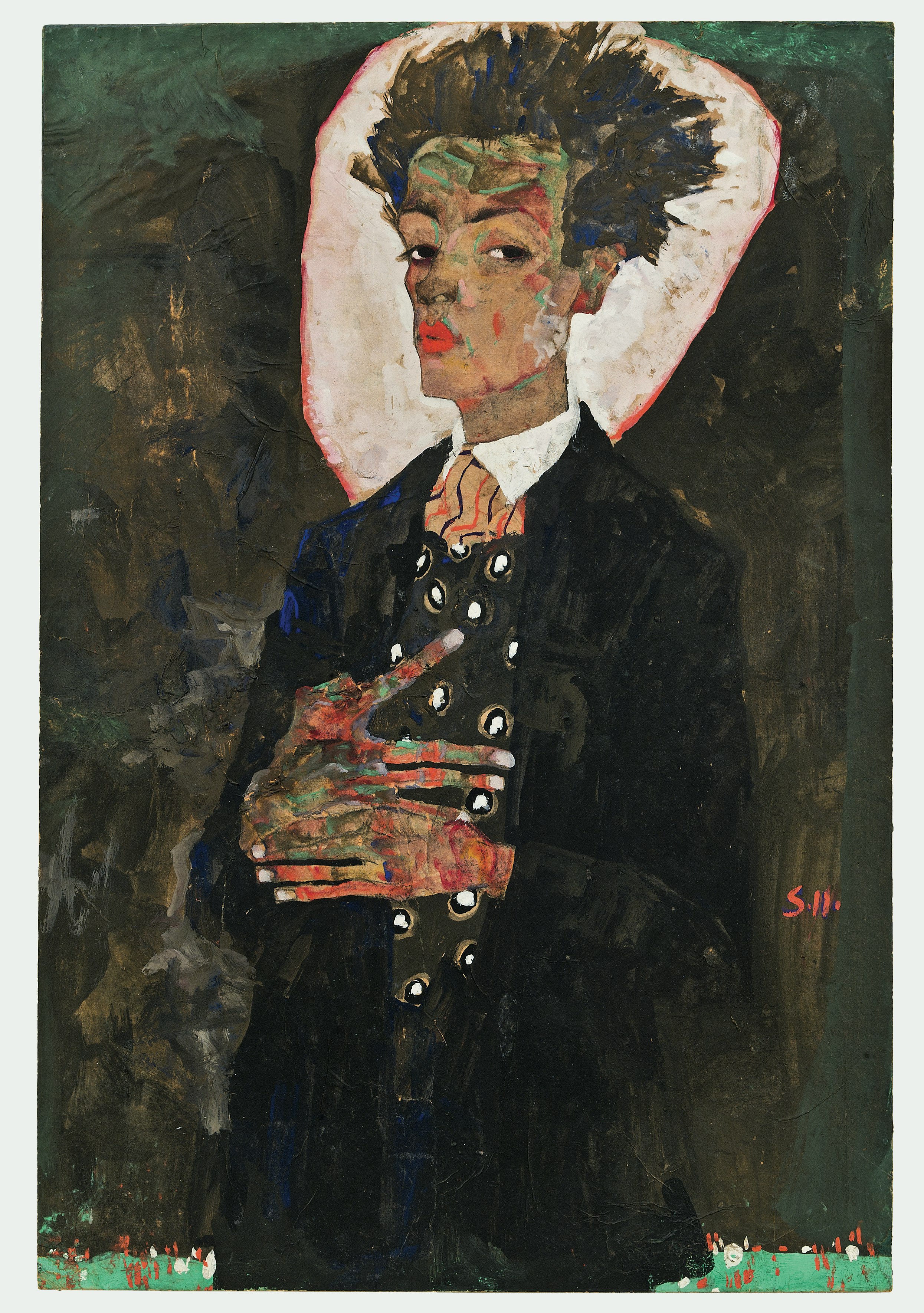

L’œuvre d’Egon Schiele est indissociable de l’esprit viennois du début du XXe siècle. En quelques années, son dessin s’est imposé comme l’un des sommets de l’expressionnisme.

En rupture avec l’Académie où il rentre précocement, il fonde en 1909 le Neukunstgruppe et, grâce à la Secession viennoise et Gustav Klimt, découvre les travaux de Van Gogh, Munch ou Toorop.

À partir de 1911, c’est dans un certain isolement qu’il se concentre sur sa production propre, fascinante par la distorsion des corps qu’il propose, l’introspection, l’expression frontale du désir et du sentiment tragique de la vie. Fauché par la grippe espagnole en 1918, l’artiste aura réalisé en une dizaine d’années quelque trois cents toiles et plusieurs milliers de dessins.

Première monographie de Schiele à Paris depuis vingt-cinq ans, elle propose des œuvres de tout premier ordre, comme Autoportrait à la lanterne chinoise (1912) emprunté au Leopold Museum (Vienne), Femme enceinte et mort (mère et mort) (1911) de la Národní galerie (Prague), Portrait de l’épouse de l’artiste (Edith Schiele), tenant sa jambe (1917) de la Morgan Library & Museum (New York), Nu féminin debout avec tissu bleu (1914) du Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, Nu masculin assis vu de dos (1910), de la Neue Galerie New York ou Autoportrait (1912) de la National Gallery of Art, Washington.

Visiteur de l'exposition Egon Schiele à la Fondation Louis Vuitton, Paris

© Fondation Louis Vuitton / Jules Hidrot

L’exposition rassemble quelque 100 œuvres – dessins, gouaches et quelques peintures – sur plus de six-cents mètres carrés, dans les galeries du rez-de-bassin (Galerie 1). Elle s’ordonne chronologiquement en quatre salles autour de la notion de ligne et de son évolution dans l’œuvre de l’artiste. Dieter Buchhart explique ainsi son parti-pris : « Très rares sont les artistes qui ont abordé la ligne et le dessin avec autant de virtuosité et d’intensité que Schiele. […] En faisant évoluer la ligne ornementale vers la ligne expressionniste, combinée, modelée en trois dimensions, fragmentée et amputée, il a rendu possible une expérience limite dissonante et divergente de la ligne comme signe de l’existence humaine. »

Les quatre chapitres de l’exposition s’intitulent :

la ligne ornementale (1908-1909) ; la ligne expressive (1910-1911),

la ligne combinée (1912-1914), la ligne amputée et fragmentée (1915-1918).

- La ligne ornementale, réunit des œuvres inspirées du Jugendstil, toutes en fluidité, qui renvoient à la découverte de l’art de Gustav Klimt dont le rôle sera majeur dans sa formation. L’exposition s’ouvre d’ailleurs avec Danaë, grand nu de 1909 sous l’influence de celui-ci ;

- La ligne expressive est indissociable des oeuvres plus expressionnistes de l’artiste et de ses portraits et autoportraits anguleux et contorsionnés, témoignant de ses expérimentations avec la ligne et la couleur ;

- La ligne combinée, celle des années d’avant le premier conflit mondial, traduit l’angoisse prémonitoire de la guerre. Ce groupe d’œuvres est contemporain ou immédiatement postérieur au bref emprisonnement de l’artiste, en 1912 à Neulengbach, à la suite d’une série d’accusations « d’atteintes aux mœurs ». Cette ligne naît de la combinaison d’éléments traditionnels et novateurs ; elle est marquée par l’introduction d’une tridimensionnalité prononcée et par la transparence des teintes ;

- La ligne amputée et fragmentée dénote une exploration plus approfondie du modelé et de la fragmentation à travers la suppression des membres des corps représentés. Le placement des figures sur un arrière-plan vide joue ici, comme toujours dans son travail, un rôle-clef. Cette ligne se caractérise aussi par une touche colorée plus sèche.

© Fondation Louis Vuitton / Jules Hidrot

Egon Schiele, Mutter mit Kind, 1917

Egon Schiele, Mutter mit Kind, 1917

Les commissaires

Commissariat général : Suzanne Pagé

Commissaire invité : Dieter Buchhart

Commisaire associé pour la présentation à Paris : Olivier Michelon

Architecte : Jean-François Bodin en collaboration avec Hélène Roncerel